Q & A

未払賃金・残業代問題・労働条件の変更

- 残業は、会社従業員であれば、当然会社から命じられた場合、しなければいけないのでしょうか。また、残業をした場合、どのような残業手当をもらえるのでしょうか?

- 1)労働基準法(以下「労基法」といいます。)は、労働時間の制限を行い、この労働時間を超える労働を、一般に「残業」と呼んでいますので、その原則を以下に確認します。

- a.労働時間

使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて、労働させてはならない(労基法32条1項)。

- b.1日の限度時間

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1日について8時間を超えて、労働させてはならない。(同法同条2項)。したがって、以上a、bいずれかに該当する場合、原則として、残業(時間外労働)となります。但し、変形労働時間制度を採用している場合は、別途検討が必要です。

- 2)以上の法律の規定からすれば、労働者である会社従業員は、本来、残業を命じられたとしても、法的な義務はないといえます。

しかしながら、業務上の必要から、残業が必要な場合もありますので、会社の就業規則に残業の定めがあったり、そのような定めがなくても、労働者と使用者の合意で協約を書面で成立させ、これらの定めの書面を行政官庁に届出した場合、労働者には、残業義務が生じます。(労基法36条1項)。

したがって、御質問者が勤務している会社に、そのような就業規則ないし労働協約が存在すれば、その定めに従った労働義務は発生します。

- 3)残業割増率

以上のような残業は、本来、法で定められた義務を超えるので、その代償として、以下のような割増賃金が発生します。

なお、本来の残業とは異なりますが、同様に、通常の就業義務の範囲外ということでは、残業と同様に一定の割増賃金を発生させるべきものとして、休日労働手当、深夜割増手当も併せて説明します。

そして、この割増賃金を計算する前提として、重要なのが、基礎となる「所定賃金」です。

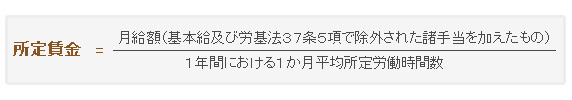

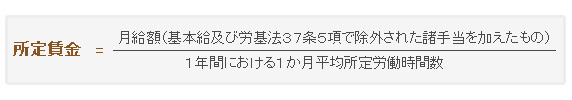

この所定賃金は、労基法上、「通常の労働時間又は労働日の賃金」(労基法37条1項)と表現され、これが割増賃金の計算の基礎となります。この所定賃金の計算は、時間給、日給、週給、月給、その他の賃金体系によって、それぞれ計算方法が異なる(労基法施行規則19条1項)のですが、ここでは、わが国で最も事例が多い月給制度について、以下に説明いたします。

で、まず、所定賃金を出します。

次に以下のような割増率を掛けます。

- a.単純な時間外労働 25%以上

- b.休日労働 35%以上

- c.深夜労働(午後10時~午前5時) 25%以上

時間外、休日労働が深夜に及んだ場合は、合計した割増率が結論的な割増率になります。

- d.月60時間を超える法定外残業分 50%以上

この割増率は、平成22年4月1日以降のものに関し施行されておりますが、中小企業に当面適用がなく(労基法附則3条)、例外も多いので、注意して下さい。

以上を踏まえ、具体的な割増賃金は、以下の算式で計算されます。

割増賃金=所定賃金×(1+具体的割増率)×具体的な時間外労働時間

(休日もしくは深夜労働の場合も含む)

具体的には、かなり複雑な法規の内容となっておりますので、ご相談いただくとよいと思います。

- 私は、来月から、会社の辞令により、課長補佐という役職に就くことになりました。この場合、今後、残業手当がなくなるという話も聞いています。 本当でしょうか?

- 1)御質問者の疑問は、おそらく、世間一般的によく言われている「管理職には残業代が付かない。」と言われていることにあると思われますので、以下このことについて説明いたします。

- 2)労基法41条2号の定めによれば、「事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」には、残業代の支払いに関する規定(労基法37条)の適用はないとされていますので、御質問者の疑問も、もっとものことです。

しかし、労基法41条2号で定める「管理・監督者」と世間一般で言われている、いわゆる「管理職」とには大きなズレがあります。

- 3)すなわち、前記法令上の「管理・監督者」とは、行政通達上、労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的立場にある者をいうと理解され、名称にとらわれず、実態に即し、判断されるべきとされており、具体的には、裁判例及び行政通達上、

①職務の内容、権限、責任はどのようなものか

②出・退社等についての自由裁量度の範囲があるか

③管理・監督者として、相応しい特別手当等の待遇があるか

といった要素を判断の基準とします。

- 4)したがって、御質問者には、従前と同様な出・退勤時間の縛りがあったり、給与の増額が微々たる程度であったり、部下の人事考課の権限も全くないといったような状況であれば、法令上の「管理・監督者」とならないと思われます。具体的な判断については、御相談いただきたいと思います。

- 私は、これまで、ある会社に勤務していましたが、給料の遅配、残業代の支払もしないというようなことが繰り返されましたので、先般退職しました。 相当な額の未払給料、残業代があるはずですが、どのような方法で請求すれば実効性があり、かつ、多く支払ってもらえるでしょうか。

- 1)これらの請求については、労働基準監督署の利用、個人単位で加入できる労働組合の利用という方法もあり、その違反の程度が大きい、対象となる労働者が多数にのぼるということであれば、有効となることも多いと思われ、特に労働基準監督署を利用すれば、費用の面も不要となります。しかしながら、これらの手段は、必ずしも、解決スピードが迅速でない、最終的な強制支払力の確保を確実にする方法が不十分という側面もあります。

- 2)そこで、以下にわれわれ弁護士の立場で行う請求方法を説明いたします。

- a.交渉

御質問者からの説明を受け、弁護士が会社に対し、文書等で請求をした上で、直接交渉をして支払ってもらう方法です。この方法で、会社側が理解を示して、支払ってくれれば、一番早く解決できますが、これは必ずしも、現実的には容易ではありません。

- b.裁判所を利用する手続

①未払賃金額が、少額(60万円以下)で、かつ、比較的未払給与もしくは残業に関する証拠が入手できているのならば、弁護士を依頼せず、本人で少額訴訟を提起することによって、早期に、かつ、費用をかけずに処理することが可能です。

②額が大きく、証拠等も不十分な場合は、弁護士を依頼し、会社資産(不動産、預貯金、売掛債権等)を仮差し押さえした上で、正式裁判を提起する方法があります。この場合、会社資産の仮差押が成功した時点で、正式裁判をしなくても、多くの場合、話し合いで解決できることも多いです。

但し、仮差し押さえができなかったような場合は、長期化することも多くなります。

③労働審判

この制度は、解雇に関する問題2で概略の説明をさせてもらっておりますが、未払給与、残業代の計算が複雑でないような場合はスピーディに解決できる期待がもてます。

- 3)次に請求できる内容について説明いたします。まず、当然ながら、未払給与、残業代の元金は請求できます。併せて、以下のようなペナルティも会社は負担します。

- a.遅延損害金

本来の給与もしくは残業代の支払期から、勤務している会社が、一般民間会社であれば、原則として、年6パーセントの遅延損害金が発生します。また、御質問者のように既に退職してしまった労働者に対し、未払賃金、残業代がある場合は、その退職の日の翌日(退職の日以降に、本来の支払期が到来した場合は、その翌日)から年14.6パーセントの遅延損害金(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)が発生します。

- b.付加金

また、御質問のうち、未払残業代に関しては、労基法114条に基づき、未払残業代と同一額の付加金の支払いも求めることができます。

ただし、裁判の実務では、この付加金は悪質な未払いに対するペナルティと把握されており、諸事情を考慮した上で、その具体的な額を裁判所が裁量で決めるという運用が行なわれています。以上のように、請求はできますが、御質問の請求権は、本来の支払期から2年を経過すると、消滅時効により、請求できなくなることもありますので、注意して下さい。

- 当社の従業員であった者から、退職後しばらく経った後に、未消化であった有給休暇の買取りを請求されました。会社としては、このような請求に応ずる義務はあるのでしょうか?

- 有給休暇は、原則として、会社在籍中に行使できる権利であって、退職によって、その権利は消滅します。したがって、特別に会社就業規則もしくは、労使間の労働協約で、労働者の有給休暇買取請求権を認める定めがない限り、会社に買取義務は発生しません。

また、仮に、買取請求権を認めるような取り決めがあったとしても、この権利は労基法115条により、2年間で消滅しますので、就業規則等で特別な定めがない限り、退職後2年で消滅することになると思われます。

- 当社は、これまで、退職金規定を有し、退職金を支払ってきました。しかしながら、今後、単に長く勤務してきた者に手厚く報いるというよりも、会社の業績を向上させた者に賃金を大きく昇給させるといった、いわゆる、業績重視の給与体系に変更し、併せて、退職金の制度を廃止することを考えています。このような制度変更は可能でしょうか?

- 1)結論として、何らの代償措置も採らずに、単に退職金規定を廃止するのは、相当法的に困難と思われます。以下、少し詳しく説明します。

- 2)御質問の退職金規定の廃止というのは、当該退職金規定を含む就業規則の変更ということになります。

就業規則の法的性質については、学説等で争いがありますが、最高裁判例は、「就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものである限り、経営主体と労働者との間の労働条件は、その法的規範性が認められるに至っているものということができる。」(秋北バス事件判決)と説明しています。

また、前述の判例等の趣旨を受けて、この就業規則を変更するためには、平成20年施行の労働契約法において、「使用者が就業規則の変更により、労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして、合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」(労働契約法第10条1項本文)と定められました。

- 3)以上からすると、単に退職金規定を廃止するだけということになると、従業員全員の同意が得られれば、勿論問題はないのですが、退職金を受給できる資格を有する労働者に対しては当然不利益となるので、有効性は認められないと思われます。

となると、廃止に見合う代償措置を採用したり、廃止しなければいけない合理的理由等その他様々な要件を充足し、かつ、相応の手続を踏む必要があります。

ですので、もし、それでも退職金規定の見直しを実施したいということであれば、弁護士等の専門家に十分事前協議して行ってもらいたいと思います。

平日9:30~18:00

(12:00~13:00を除く)